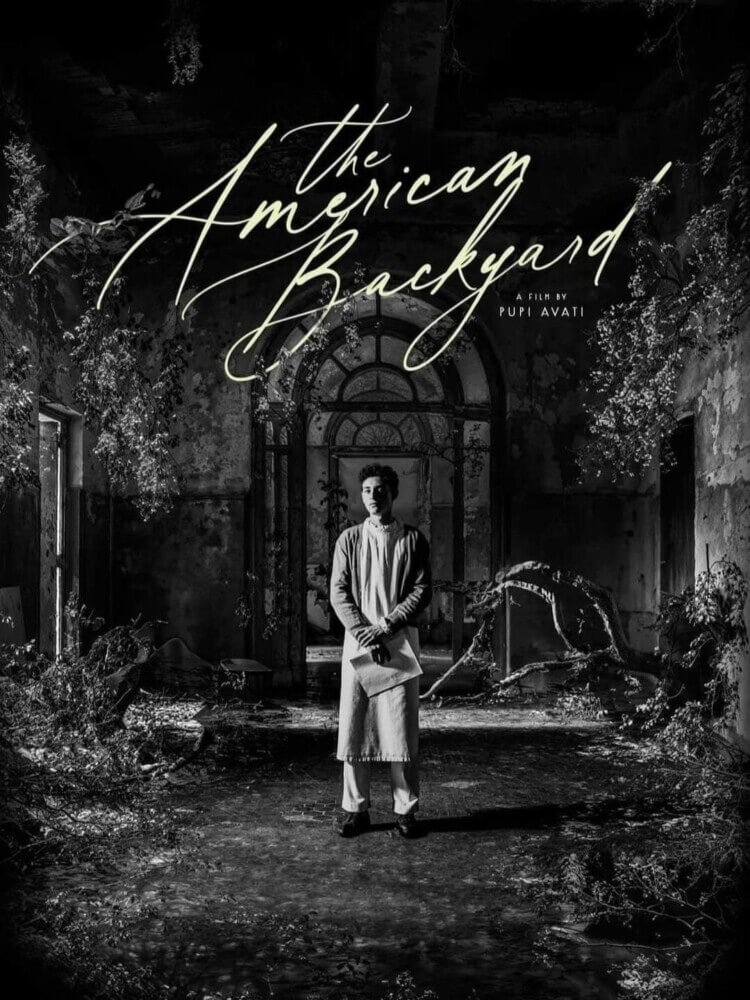

L’orto americano

2024

Questa non è l’America per come l’aveva immaginata. Per come era già stata ricostruita dalla sua fantasia di scrittore non pubblicato, fervida ma soggetta a laceranti crisi di ispirazione e già minata da un passato fatto di cupo disagio interiore e febbri nervose. Nel paesaggio di questo giugno d’oltreoceano, datato 1946, non ci sono grattacieli né angeli agli angoli delle strade. Non c’è bellezza né redenzione in questo profondo Midwest desolato e desolante, così lontano dalle fotografie nei libri illustrati dell’USIS che propagandavano il culto della sconfinata terra delle opportunità. Lì dove è costituzionalmente lecita perfino l’assidua ricerca della felicità ma invece, come per effetto di un contrappasso agghiacciante, il nostro ritrova assurdamente tutti gli spettri e i tormenti che lo avevano perseguitato in Emilia. Tutta l’infelicità, i vastissimi silenzi e quel vuoto assordante che annulla ogni sorta di possibile ispirazione. Ancora le voci dei morti, nottetempo, da un luogo indefinibile, stavolta pronte a condurlo fin dove l’orrore sa farsi reliquia. Dove il confine fra la normalità spietata e la docile pazzia diviene indistinguibile, amara origine di continui e pericolosi capovolgimenti di fronte… Bisogna avere molti morti, accolti e accuditi fra i declivi del cuore, per poter scrivere delle belle storie. Questo lo sa bene il protagonista di L’orto americano, il nuovo thriller gotico di Pupi Avati che chiuderà fuori concorso l’ottantunesima edizione del festival del cinema di Venezia, sentendosi finalmente pronto a rispondere alla chiamata che attendeva da tutta una vita. Che non poteva essere altra se non quella dell’Amore, del mistero assoluto che muove l’intera e difficoltosa pratica della normalità.Così, durante la mattinata di un giorno qualsiasi, fra le macerie di una Bologna già messa in ginocchio dalla guerra, gli basterà rispondere alla richiesta d’informazioni di un’incantevole straniera per spalancare le porte a una suggestione destinata a tutto travolgere. Uno sguardo fugace, dato a un riflesso nello specchio, in una barberia di Via Irnerio rimasta miracolosamente intatta. Un’occhiata di rimando a un angelo intravisto in divisa (la modella svedese Mildred Gustafsson) che chiede, con tutte le consonanti della sua lingua madre, delle chiare informazioni per raggiungere rapidamente la Ferrarese. Un anno dopo, in una Davenport che sembra immersa nel liquido amniotico dei dipinti malinconici di Edward Hopper, Lui (un eccezionale Filippo Scotti) giunge con un bagaglio minimo composto perlopiù dalle fotografie dei suoi defunti e con una macchina da scrivere, grazie alla quale inizierà l’ideale ricerca di Lei.

Un altro romanzo probabilmente destinato a rimanere relegato nell’oblio, anch’esso da includersi in quell’immenso catalogo dei sogni non realizzati che Avati ha sfogliato durate tutta la sua filmografia per narrarci il sommo tradimento dell’amicizia così come il compassionevole tepore del fallimento, ma che stavolta troverà un senso e finalmente un valore quando costituirà il primo passo per tentare di ritrovare proprio quell’angelo. Attraverso percorsi simili a suture: un cammino straziante; segnato da carne, sangue, lacrime, gelosie e rancori assortiti. I cadaveri si recuperano e si vendono al mercato nero. Non c’è più nulla di umano quando si sosta fra vivi che non sanno vivere e morti che non vogliono morire. Il ritorno al genere gotico di Pupi Avati, a distanza di sei anni dalle sataniche suggestioni lagunari del Signor Diavolo, avviene sotto il segno della perfetta congiunzione tra le due grandi province nelle quali il suo cinema è stato di casa. L’East side di Davenport, dove sorge la casa-museo del jazzista Bix Beiderbecke (1903-1931), e quel Delta del Po che, nottetempo, si rivela ancora l’humus più fertile per far germogliare tutte le arcane paure delle più nere fra le fole contadine. Un’eco lontana, lontanissima, da La stanza accanto (1994). Ma è la storia di un viaggio di ritorno. Di uno scambio d’abitazioni che porta una docente traduttrice nell’agognato Bel Paese e scaraventa il protagonista al centro di troppe coincidenze; prima fra tutte la scoperta che, proprio nella casa accanto, a due passi ha abitato l’angelo in divisa. Che, fra quelle mura, la sua bellezza sbocciò come un fiore venefico. È la storia di un processo ostico, l’indagine sui delitti agghiaccianti di donne sedotte e massacrate, che nel ferrarese lambisce il piccolo comune di Argenta per meglio perimetrare il dopoguerra quale tetra “zona franca” atta all’occultamento dei cadaveri. È la storia di una sorta di John Fante all’inferno che, proprio come lo scrittore italoamericano, fatalmente definisce l’incapacità di portare a termine il proprio romanzo con quella di realizzarsi sentimentalmente. Incarnato da un Filippo Scotti (È stata la mano di Dio, 2021) tenero e inquieto, ardente e disperato al cospetto di una ferocia talmente metodica da essere in grado di riabilitare anche le sue ossessioni.

Girato in un bianco e nero di suadente eleganza, modellato da Cesare Bastelli attraverso un delicatissimo accostamento delle tonalità di grigio e una perfetta padronanza di tutti i possibili bagliori del bianco, L’orto americano testimonia la ferma volontà di Avati nel voler maneggiare a tutti i costi quella raffinata materia filmica che andava a comporre i classici dello spavento statunitensi. Ne è una prova tangibile già l’utilizzo del theremin, presente nel commento musicale di Stefano Arnaldi, quale perfetto e fantascientifico distorsore durante i momenti di tensione massima. Una regia che, nelle sezioni americane della pellicola, segue il nitore formale delle inquadrature dell’Hitchcock in bianco e nero, in special modo quando al cospetto di una Rita Tushingham (Il Nascondiglio, 2007) pronta ad interpretare nervosamente il ruolo della “grande madre americana” idealmente pronta a fagocitare la sua stessa prole. È suo il corpo che al nostro toccherà tergere, accudendolo fino in quei dettagli fra i quali anche il pudore viene meno, come per voler allontanare da sé l’idea stessa di una bellezza che è forse quella del demonio, che è un arma a doppio taglio pronta perennemente a ferire o a captare il dolore. Ad un persuasivo Nicola Nocella (Il figlio più piccolo, 2010) bastano poche scene in nosocomio per ricalcare il Larry Tucker de Il corridoio della paura (1963) di Sam Fuller, il corpulento Pagliacci che sperimenta il ricovero, tornando col protagonista a una netta conseguenza della fragilità. Per cui la follia è la massima forma di protezione, il rifugio insieme definitivo e gravoso. Un terrore strisciante si palesa man mano, si direbbe quasi in maniera subliminale, lungo tutti i centosette minuti dell’Orto americano. È la sensazione, invero più angosciosa proprio nel finale, che intere sezioni di quanto avvenuto siano perlopiù accadute nella mente sovraeccitabile del protagonista. A tenere viva e crudele questa ipotesi, alla quale ogni spettatore deciderà poi quanto credito accordare, bastano appena gli ultimi cinque minuti. Basta uno sguardo, un sorriso tagliente come una lama, e con esso la certezza che non si possa affatto sfuggire ai propri fantasmi, alle voci di dentro. Basta il paesaggio del grande fiume padano, quieto o furente che sia, per incorniciare quella nebbiosa dimensione ancestrale entro la quale “… gli aironi e gli stessi angeli si confondono nelle loro traiettorie celesti”.