Massimo Dallamano

Un regista in (falso) odore di morbosità

Metà degli anni Novanta. Inizio della grande riflessione sul cinema di genere italiano e sui suoi autori. Una nuova fase che spezza la continuità di linee critiche che procedevano in maniera cieca e bieca dagli anni Sessanta. Ci si cominciano a porre domande sul valore e sulla specificità di autori che nessuno aveva mai pensato potessero essere se non dei nomi tra i tanti. Volti anonimi nella folla. Addirittura, che nessuno aveva mai pensato potessero essere. Massimo Dallamano è paradigmatico di questo recupero esegetico, storico e filologico, anche se solo fino a un certo punto. Lui, in effetti, morto relativamente giovane nel 1976, a 59 anni, non aveva mai fatto la parte dell’invisibile, del cineasta del quale ci si scorda il nome e si fatica a ricordare le opere. Scorrendo i coccodrilli che l’indomani della sua sepoltura, il 15 novembre del ’76, apparvero sui quotidiani, troviamo riassunti biografici insolitamente equilibrati e obiettivi di ciò che Dallamano aveva fatto nei giorni di sua vita. Nell’epicedio che gli dedicò L’Unità, per esempio, veniva messo in luce l’eclettismo del regista nell’affrontare i generi (western, giallo, dramma parapsicologico, sexy, cinema-poliziotto) con la scorta del gusto, dello stile e del bagaglio tecnico accumulati negli anni passati a fare il direttore della fotografia. E oggi sorprende leggere che qualcuno trovasse interessante la commistione e la contaminazione delle nuances di genere messe in scena in un film come La morte non ha sesso. Dei morti non si suol dire che bene. Ma Dallamano si prestava all’esegesi come autore non da dozzina anche da parte dei contemporanei. Uno tra i molti, basti leggere quel che scriveva Leonardo Autera sul Corriere a proposito di Cosa avete fatto a Solange? (“Un giallo italiano che rispetta i canoni classici del genere tipicamente britannico, invece di puntare sugli effetti truculenti….”), dove non conta tanto che il giudizio di merito sia banalmente scentrato (Solange di anglosassone ha giusto l’ambientazione londinese, perché, quanto a spirito, è un film nuovo, impregnato della rivoluzionaria latinità thriller stabilita da Argento), ma importa la valutazione astratta di un merito, il riconoscimento che Dallamano si muovesse in modo differente e si staccasse dal mucchio. Il regista e le sue opere c’erano, quindi. E non fece fatica la Nouvelle Vague critica di cui all’inizio, un paio di decenni fa, a porre l’uno e le altre su un piedistallo.

Però accadde qualcosa di curioso: tanto i film venivano apprezzati, analizzandoli ed eviscerandoli (soprattutto gialli e polizieschi, cioè quella parte di filmografia più comunemente accessibile), quanto si andava diffondendo di Dallamano l’immagine di un regista, se l’aggettivo “perverso” sembra eccessivo, diciamo, perlomeno, morboso. A fondamento del giudizio c’è poco o tanto, a seconda del peso che si è disposti a dare a elementi tratti dai film stessi e a cose esterne ai film. Senza girarci troppo intorno, Dallamano nella comune opinione, anche degli addetti ai lavori, occupa il posto del talentuoso regista dotato di stile e personalità, sì; del tecnico abilissimo capace di raccogliere e di vincere la sfida di ogni genere, d’accordo; e, ultimo ma non ultimo, del satiro sessuomane, mosso da una passione sfrenata per i giovani (genere sia femminile sia maschile), sia dentro sia fuori dai set. Nudo e crudo, il ritratto che più spesso oggi si coglie di Dallamano è questo. Ed è il ritratto che senza nemmeno troppe mitigazioni esce dall’autobiografia di Dino Risi I miei mostri, che ha avuto un ruolo fondamentale nel colonizzare l’immaginario di quanti di occupano di faccende legate al cinema bis italiano, ponendo e calcando l’accento su qualcosa di molto simile alla psicopatia sessuale nei comportamenti del regista di Venere in pelliccia. Dall’altra parte, fuori dalle tradizioni diciamo così orali, dai pettegolezzi che si prestano per loro stessa natura a dilatarsi e a diventare leggenda, esistono, anzi esisterebbero, inequivocabili indizi interni alle opere di Dallamano tali da rivelarne le inclinazioni. La pietra dello scandalo è fondamentalmente Cosa avete fatto a Solange?, con il suo “torbido” lolitismo che sarà il trait-d’union con altri film fatti, non fatti ma pensati o solo scritti dal regista, da La polizia chiede aiuto a Enigma rosso. Affrontiamola allora per prima, questa linea perverso-lolitesca che irriga il cinema di Dallamano senza apparente soluzione di continuità con i suoi fatti biografici.

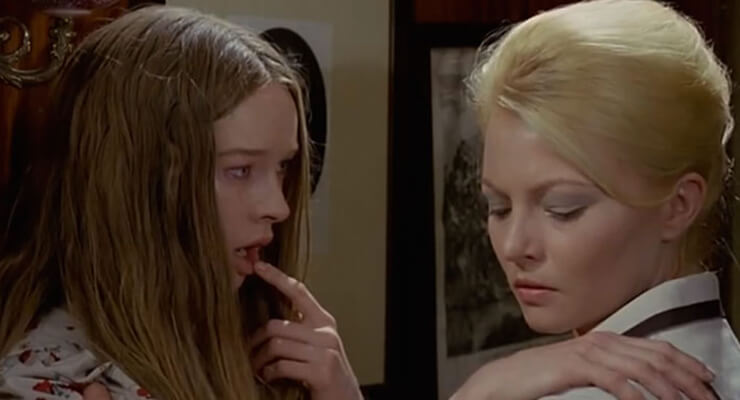

Rivediamo il film – che forse nessuno sa essere germogliato da un soggetto assolutamente uncredited di Gianni Amelio, se è vero quello che Amelio stesso sostiene. L’obiettività è che non si tratti di nulla per cui si possa spendere la qualifica di “estremo”. Certo, concettualmente l’idea delle esecuzioni per contrappasso con il coltellaccio ficcato nella vagina delle vittime è forte. E il cenacolo delle giovani allieve del collegio unite in una sorta di consorteria a perpetrare giochetti lascivi appartiene al regno del morboso. Però, la messinscena dei temi è piuttosto morigerata, come diceva Autera nella sua rece coeva, che è interessante anche nella misura in cui permette di capire come il film non fosse affatto recepito come qualcosa fuori dalla norma. Cosa che potrebbe capitare di pensare a leggere ciò che di Solange viene scritto oggi. Anche nei momenti più truci, in cui le due esse, sangue e sessualità, si incrociano in quello che dovrebbe essere un blasone araldico dell’estremo, ad esempio la scena dell’aborto in cui Camille Keaton subisce l’oltraggio dell’ago della mammana, Dallamano dà la fortissima impressione di voler pensare e di essere concentrato più sulla struttura geometrica, architettonica della sequenza che sulla carica emotiva del tutto. Che c’è ed è potente, sia chiaro, ma è come se slittasse in secondo piano davanti al magnetismo fotografico di quell’enorme cerchio di luce inquadrato dall’alto, sotto il quale si sta compiendo un abominio, ma che offusca un po’ tutto il resto.

Così, peraltro, tocchiamo un punto che crediamo sia il caso di definire saliente nella valutazione del cinema di Dallamano: il rapporto, cioè, che potremmo anche arrivare a chiamare discrasia tra la violenza dei contenuti di alcune sceneggiature e l’estetica che, in qualche modo, anestetizza quel che va sullo schermo. Perché nel cinema di Dallamano c’è spesso e quasi sempre l’impressione che se quello che dovrebbe essere rappresentato lo fosse senza la grande mediazione formale che sembra avvincere e soggiogare il regista, alcuni dei suoi film potrebbero essere sì insostenibili ed estremi. Comunque, per rientrare nell’alveo delle ossessioni dallamaniane, in Solange si citano le situazioni di nudo lolitesco comunitario spiate dal laido Nino Casale nelle docce del collegio. Ma, in fin dei conti e a volere essere obiettivi, anche qui c’è ben poca ciccia, in senso sia proprio sia figurato. Nemmeno questi momenti sembrano catalizzare più di tanto l’attenzione del calligrafismo del regista: sono seni, sederi e (rari) pubi panoramicati en passant per arrivare alla soggettiva di Casale, che “ruba” la visione attraverso un pertugio. Non c’è insistenza e se c’è compiacimento, le immagini non lo danno a vedere più di tanto. Non è questa una qualità specifica del film. Se ci si volesse fare l’idea di cosa significhi compiacimento e corrività in una sequenza analoga, basterebbe guardare le docce che filma Rino Di Silvestro in Diario segreto da un carcere femminile, film di quegli stessi mesi. Questo è sì uno sguardo coinvolto e masturbatorio, ma non certo quello di Dallamano. L’obiezione che qui siano ragazzine e là donne fatte cade di fronte allo spoglio del casting, perché le “ninfette” sedicenni di Solange erano tutte attrici dai 22 anni in su, dalla Galbò, alla Keaton, alla Buthenut. Nel bis italiano c’era la possibilità di andare oltre, in quel momento, ma a Dallamano non interessava andare oltre.

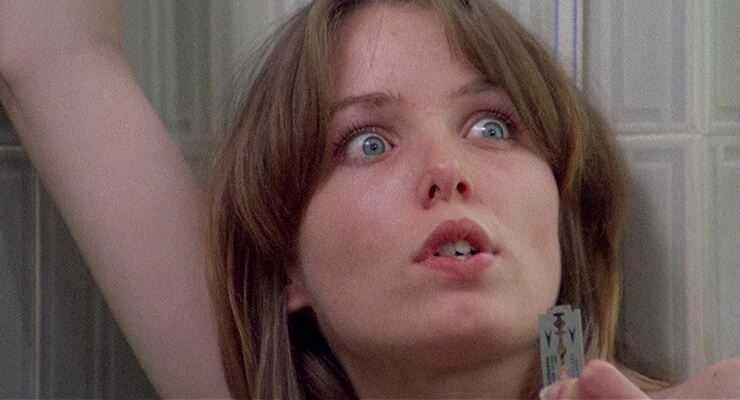

Paradossalmente, la ripercussione emotiva maggiore sta in certi dialoghi del film, ad esempio quando Fabio Testi, nella scena idillica a Hyde Park, riassume a beneficio della moglie Karin Ball il vizioso ruolino di marcia delle ragazze: “Hanno sedici anni e un giro di fidanzati segreti, gelosie morbose, orge, lesbicate”. In un saggio sul lolitismo nel cinema italiano degli anni Settanta, Manlio Gomarasca sintetizzava quale fosse il valore specifico di Solange, qualcosa di rarefatto e non certo riducibile a facili forme voyeuristiche: “Come in Picnic ad Hanging Rock, esiste tutta una serie di pulsioni e di azioni nascoste che muovono gli animi delle fanciulle […] Il loro è un gioco, anzi, il proseguimento dei giochi dell’infanzia. Si prostituiscono non per bisogno di soldi […] ma per noia, curiosità o solo per poter esercitare una forma di potere sull’uomo”. Il giallo di Dallamano incassa. Ma non sviluppa immediatamente fenomeni di epigonismo. L’ondata dei thriller-noir-polizieschi a base di lolite è fenomeno posteriore di almeno un paio di stagioni, benché origini da un altro film di Dallamano, La polizia chiede aiuto, nel cui dna è piuttosto ovvio dire che vi siano sedimenti di Solange. Minorenni prostitute nelle mani di laidi vecchi. Però anche qui fa molto più effetto sentire parlare di “sperma nella vagina, nell’ano e nello stomaco” della giovane prima vittima, Sherry Buchanan, che vederne le acerbe nudità mentre si spoglia in bagno di fronte alla madre Marina Berti, nell’unica scena epidermica di tutto il film. Scabrose registrazioni su nastro e il racconto di Renata Moar di ciò che le toccava subire durante le sessioni di vizio. Niente altro. La Moar l’anno successivo sarebbe passata attraverso Salò di Pasolini e pochi mesi separano l’uscita di La polizia chiede aiuto da quella – a proposito di prostituzione minorile – di Storie di vita e malavita di Carlo Lizzani: questo per dire quale fosse il gradiente erotico/scabroso/morboso circolante nel cinema italiano intorno al 1975. Dallamano è quasi un esempio di sobrietà, al confronto. (continua)